レーシック(LASIK)とは

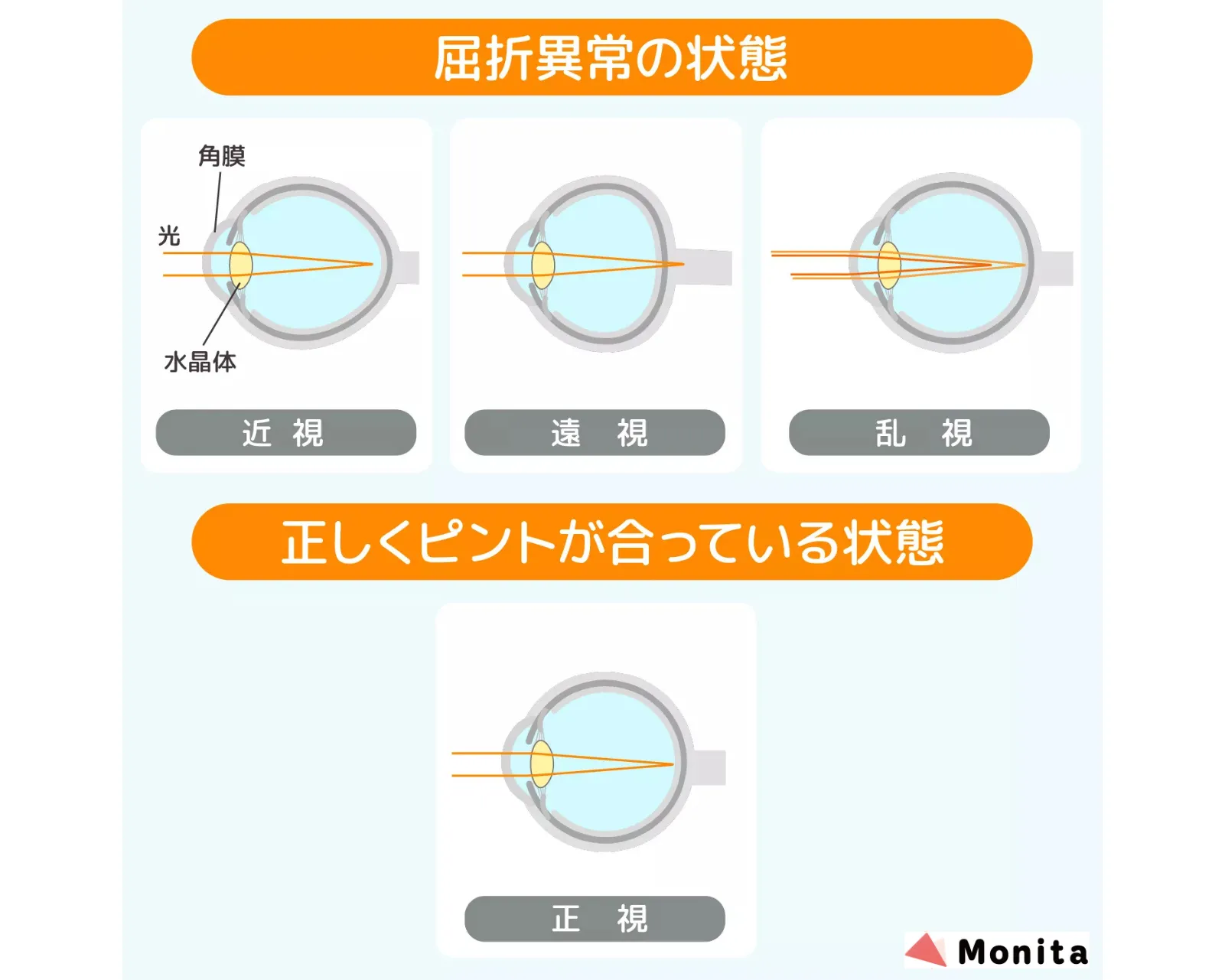

レーシック(LASIK)は、レーザーを使った屈折矯正手術の1種です。屈折矯正手術とは、遠視・近視・乱視といった眼の屈折異常を改善し、眼鏡やコンタクトレンズへの依存度をなくす、もしくは減らすために行う眼科手術を指します。

現在、日本国内で実施されている代表的な屈折矯正手術は、レーシック(LASIK)とICL(眼内コンタクトレンズ)の2種類があります。(※)

※ ほかにも、PRK(ピーアールケー)、LASEK(ラセック)、ReLEx(リレックス)といった屈折矯正手術が日本国内で実施されています。

レーシック手術ってどんな手術?

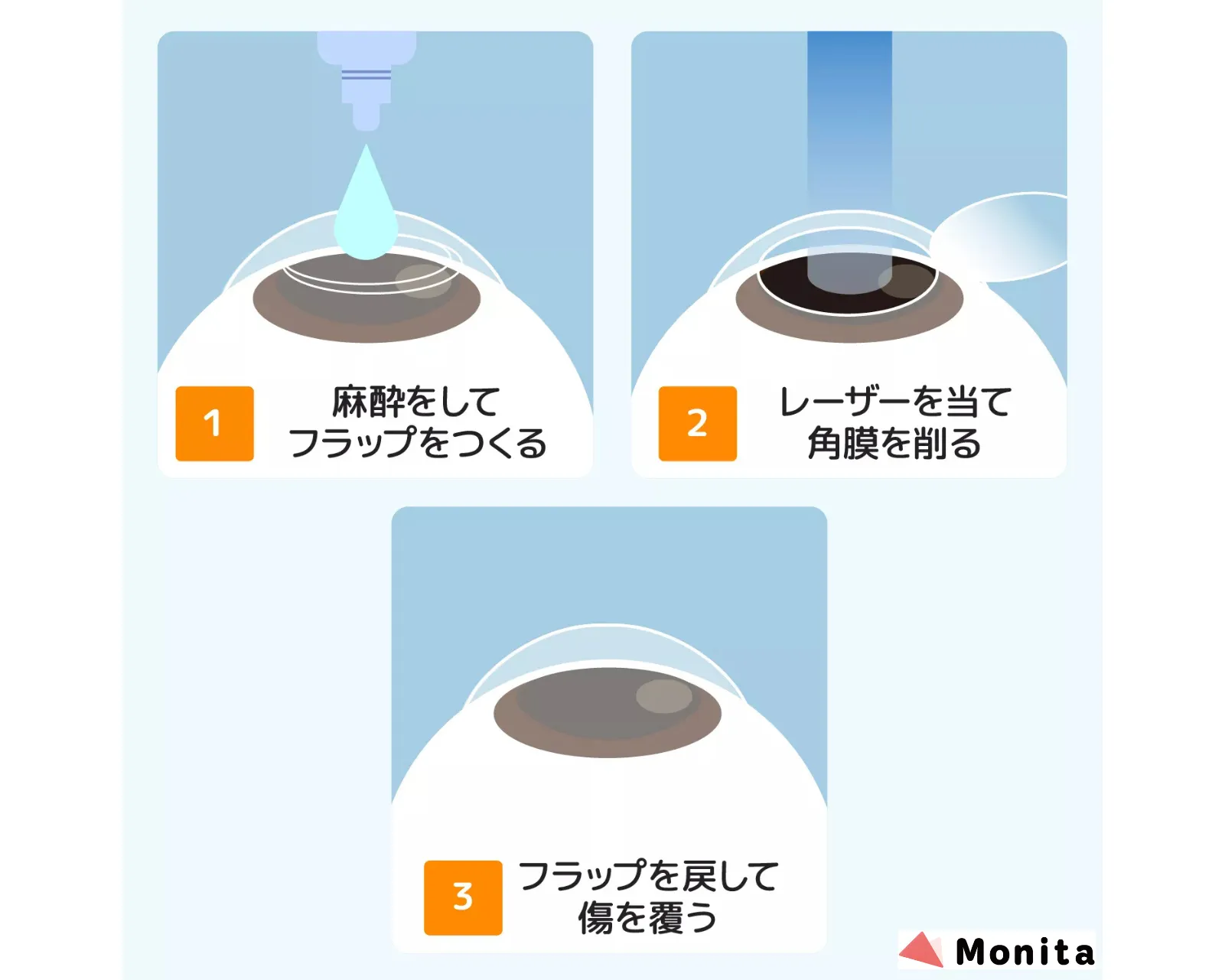

レーシック手術は、大きく分けてフラップの作成とエキシマレーザーの照射の2つの工程があります。

最初に、角膜の表層部にフラップと呼ばれる、術後に創部を覆う役割のある薄い蓋を作製します。従来はマイクロケラトームと呼ばれる電動カンナを用いてフラップ作製が行われてきましたが、近年はフェムトセカンドレーザーを用いてフラップ作製する施設が増えています。

次に、作製したフラップをめくり角膜実質層を露出させ、そこにエキシマレーザーを照射させます。ここで、角膜の形状に変化を与えることで、網膜に正しくピントが合うように屈折率を調整します。

最後に、傷が覆われるようにフラップを戻して、手術は終わります。

手術にかかる時間は数分程度で、点眼麻酔(目薬タイプの麻酔)を行います。

術後1週間は、抗菌薬や抗炎症薬の点眼をしながら経過観察し、術後から翌日、1週間、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、1年といった間隔で診察を行います。

レーシック手術を受けるリスクと対策方法

レーシック手術は、2000年に厚生労働省の認可を受けて以来、国内で広く普及している視力回復手術です。

レーシック手術が普及したばかりの当初は、医療器具の不十分な滅菌処理などが原因で感染性角膜炎の集団発生や、過矯正による健康被害が相次いで起こりました。

これは、レーシック手術の経験が不十分にもかかわらず参入してきた医師や、形骸化していた当時のライセンス制度による影響だったと言われています。

これを受けて現在では、日本眼科学会が作成した屈折矯正手術のガイドラインによって、手術に当たっての安全性確保のための留意点が示されています。

ここでは、レーシック手術のリスクと対策方法について解説します。

ケラトエクタジア(角膜拡張症)

ケラトエクタジア(角膜拡張症)は、レーシック手術を受ける際に最も懸念されるべきリスクの一つです。

角膜には円錐角膜と呼ばれる、角膜中央部が突出する病気があります。円錐角膜は思春期に発症し、通常30歳くらいまで進行します。円錐角膜が進行すると、強い近視・乱視となり、円錐角膜を発症していない人よりも角膜が薄くなります。

円錐角膜を発症している人に対してレーシック手術を施術することは、屈折矯正手術のガイドライン(日本眼科学会)により禁忌と定められています。(※)

※ 円錐角膜の発症の有無にかかわらず、18歳未満の人も近視の進行が落ち着いていないためレーシック手術を受けることはできません。

そのため、レーシック手術を希望する人は、まず最初に適応検査を受け、円錐角膜や緑内障の疑いがないかを確認することになります。

ここで、円錐角膜の発症が確認された人、またはその疑いがある人はレーシック手術を受けることはできません。

しかし、なかには未発症の円錐角膜をもつ人がいます。

この未発症の円錐角膜に対してレーシック手術を行ってしまうと、円錐角膜の進行を加速させ、ケラトエクタジア(角膜拡張症)といわれる、レーシック後に円錐角膜が進行した状態となります。

ケラトエクタジア(角膜拡張症)の発症頻度は0.1%未満であり(※)、非常にまれな合併症ですが、発症した場合、角膜不正乱視となり、視力の低下が起こります。進行初期はハードコンタクトレンズを使った矯正が、進行すると角膜移植が必要になります。

対策|レーシック手術で推奨されている矯正の限度を守ろう

ケラトエクタジア(角膜拡張症)を避けるためにできることとして、屈折矯正手術のガイドライン(日本眼科学会)で示されている、レーシック手術の矯正量の限度である6Dの範囲を守ることが挙げられます。(※)

近視については,矯正量の限度を原則として 6 Dとする.ただし,何らかの医学的根拠を理由としてこの基準を超える場合には,十分なインフォームド・コンセントのもと,10 D までの範囲で実施することとする.なお,矯正量の設定に当たっては,術後に十分な角膜厚が残存するように配慮しなければならない.

https://nichigan.or.jp

同ガイドラインでは、患者への十分な説明と、患者本人の同意があれば6D以上の矯正を実施しても構わないとされています。

しかし原則として、6D以上の近視矯正を希望する場合は、レーシック手術よりも、角膜の厚みに手を加えることなく矯正が可能なICL(眼内コンタクトレンズ)手術が推奨されています。

※ D(ジオプトリー)とは、近視の程度を表す単位であり、弱度近視は-3.00D以下、-3.00Dから-6.00以下は中等度近視、-6.00Dを超えると強度近視と分類されます。

術中・術後の感染症

一般の外科手術と同様、レーシック手術も術中および術後に感染症を引き起こす可能性があります。レーシック手術では、フラップ作製時に角膜表層部に切り傷をつけるため、この創部から雑菌が侵入し、角膜感染症を起こす懸念があります。

角膜感染症の症状は、角膜内に侵入した雑菌が増殖し痛みを起こしたり角膜を濁らせてしまい、重篤化すると角膜移植が必要な場合があります。

角膜感染症のリスクが最も高くなるのは、角膜実質層が露出している手術中ですが、術後数日間も創部から感染するリスクがあるため、しばらくは裸眼を水につけるといった行為は控える必要があります。

レーシックが一般に普及した2000年代には、レーシック手術にともなう集団感染がメディアで報道されることもありましたが、近年はフェムトセカンドレーザーを使ったフラップ作製の普及などもあり、角膜感染症の発症頻度は0.1%未満です。(※)

対策|施設が実施している感染症対策を確認しよう

レーシック手術を実施する施設は、屈折矯正手術のガイドライン(日本眼科学会)にて、明確な感染症対策の実施が義務付けられています。

手術に際しては,術者に求められる高度バリアプレコーションズの遵守,器具の滅菌および術野の消毒とドレーピングを厳格に行うことが不可欠である.(中略)エキシマレーザー装置は手術室に準じた清浄な場所に設置すべきである.また,有機溶剤の蒸気はエキシマレーザーを吸収するため十分な換気を行うよう配慮する必要がある

https://nichigan.or.jp

※ バリアプレコーションズ...感染防止のための遮断防御策のこと。具体的には手洗いの励行、マスク、ガウンなどの着用等。バリアプリコーション|ディアケア

※ ドレーピング...手術や腹水・胸水穿刺、中心静脈穿刺などの清潔処置の際、清潔な術野を確保するために滅菌済みのドレープで不潔域を覆うことである。ドレーピングによって清潔域と不潔域を明確化することができる。ドレーピング|看護roo!

そのため、患者本人ができる対策方法としては、こういったガイドラインの内容に目を通してみたり、施術を検討している施設が実施している感染症対策を、公式ホームページなどから確認してみることなどがあります。

角膜の削り過ぎによる過矯正

レーシック手術によって一度削った角膜を、手術前の状態に戻すことはできません。

そのため、遠くばかりが見えすぎてしまう過矯正には充分に注意しましょう。過矯正の状態になると、パソコン・携帯電話・読書などの近くを見る作業を長く続けると、ピントを合わせる筋肉を酷使して眼精疲労を発症しやすくなったり、頭痛やめまい、吐き気を引き起こす可能性があります。

消費者庁 国民生活センターの発表によると、2009年度から2013年11月8日までに事故情報データバンクに登録されたレーシック手術による危害情報80件のうち、過矯正による遠視が最も多い症状と報告されています。

レーシックによる角膜の削り過ぎで遠視にされ、目の周りの筋肉が常時痛む。眼科にて両眼視検査を行い、外斜位が発覚した。プリズムレンズの遠視眼鏡、目薬等で多少の軽減はするものの、毎日痛みでつらい。(平成19年発生 男性 30歳代)

https://nichigan.or.jp

※ 外斜位...片眼を隠した際に、隠された方の目が外方向を向く状態。斜視と斜位(隠れ斜視)|メガネの一心堂

※ プリズムレンズ...斜視や斜位のズレを補正する補正するレンズ。斜視・弱視・プリズム眼鏡について| 千駄木みしま眼科

対策|過矯正や将来の老眼を踏まえて、矯正目標は少し控えめにしておこう

2013年11月、消費庁は20歳代から60歳代までのレーシック手術経験者600人を対象にアンケート調査を実施しました。

調査結果によると、レーシック手術後の視力についての質問に対し、回答者の74.3%(446人)が「希望した視力になった」と回答しました。

一方で、13.0%(78人)が「希望した視力に届かなかった」と回答し、「一旦は希望した視力になったが、元の視力に戻ってしまった」と「矯正され過ぎた」と回答した人がそれぞれ5.0%(30人)いました。

この結果を踏まえ、消費者庁は、「矯正の目標として、裸眼視力1.2や1.5を目指すのではなく、やや控えめの視力目標を設定した方が、過矯正による遠視問題を避けることができる」と助言をしています。

また、同庁は「軽度の近視は老視になったときに有利である」とも述べています。

つまり、過矯正の対策方法として「理想の視力よりもやや近視気味の状態でとどめる」ことが推奨されています。

レーシック手術を受けることのデメリット

ここまで、ケラトエクタジア(角膜拡張症)や角膜感染症、過矯正といった、稀に発症するレーシック手術の合併症リスクと、その対策方法について解説してきました。

つづいて、レーシック手術のデメリット、および術後に起こりうる後遺症について解説します。

術後しばらくはドライアイになりやすい

レーシック手術では角膜の神経の一部を切断するため、術後に涙が出にくくなり、一時的なドライアイになることがあります。

症状には個人差があり、ドライアイにならない人や、症状を感じない人もいます。一般的に、ドライアイの症状は、1週間から3ヶ月程度で改善しますが、長期間に渡って症状が続く場合もあります。

そのため術後は、必要に応じて保湿用の点眼薬を使用することになります。

消費者庁実施のレーシック手術経験者600名を対象としたアンケート調査では、回答者の43.2%(259人)が「手術後に視力以外の症状や不具合が生じている」と回答し、13.8%(83人)の人が「ドライアイが続いている(6ヶ月以上)」と回答しています。

つまり、レーシック手術を受けた人のうち、およそ10人に1人が6ヶ月以上のドライアイを経験しています。

レーシック手術を宣伝している眼科医院に行き、手術を受けた。手術前にリスクの説明はなかった。手術後、視力は両目とも 0.8~1.0 くらいになったが、ドライアイになり、10 分ごとに目薬をつけないと目を開けていられないような状態である。事前にリスクを聞いていれば手術はしなかった。(平成22年 女性 40歳代)

https://nichigan.or.jp

一時的に夜間の光が眩しく感じる

レーシック手術後に、夜間などの暗いところで、光を非常にまぶしく感じることをグレアといい、光の周囲に輪があるようにみえることハローと呼びます。

これらの症状は、角膜を切除したことによって生じる収差やドライアイなどが原因で起こり、程度の差は、日常生活でまったく気にならない程度から、夜間の車の運転に支障を感じる程度まで、かなりの個人差があります。

一般に、3〜6ヶ月ほどで、角膜の状態が安定してくるとともに症状が軽くなります。

消費者庁実施の同アンケート調査によれば、術後の不具合のうち、最も多くの回答を集めた症状が「光がにじんだりギラギラしたりするようになった」で、レーシック手術を受けた人の16.5%(99人)と、およそ6人に1人がハロー・グレアの症状を経験しています。

レーシック手術後の緑内障検査に注意

緑内障とは、眼球内部の圧力が上昇することによって視神経障害が発症し、視野が狭くなっていく病気です。緑内障は、日本人の失明の原因の第1位といわれる病気です。

レーシック手術を受けた人は、手術を受けていない人に比べて緑内障を発症しやすいといった事実はないです。

ただし、レーシック手術を受けたことがある人が緑内障検査を受ける際は、必ず検査前にその旨を申告してください。

これは、緑内障検査の一つである眼圧検査(目に風を当てて押し返す力を測る検査)において、レーシック手術を受けたことがある人は、眼圧測定値が低めに出たり、眼圧の正確な測定ができなくなる可能性があるためです。

正確な眼圧測定ができないと、緑内障の発症が見逃されてしまう可能性があります。そのため、眼圧検査を受けるときに、「過去にレーシック手術を受けたことがある」旨を必ず伝えるようにしましょう。

過去に起きたレーシックの医療事故の事例

レーシックという言葉を聞くと、「危ない」「危険」「やめとけ」「やらなきゃよかった」といった印象を抱く人がいます。

これは、2008年から2009年の間に東京都中央区の眼科がレーシック手術によって67名もの角膜感染症被害者を出した、銀座眼科レーシック集団感染事件の影響でしょう。

該当施設について、のちの判明では、角膜手術における感染の合併症発生率は通常0.03%であるのに対し、当該施設では約10人に1人の感染率で、実に通常の333倍の発生確率であったとされています。

この集団感染の原因の一つとして、「元院長が経営効率や営利を重視し手術器具の滅菌をしなかったり、角膜を切開するブレードを使い回したりと基本的な衛生管理を怠ったままレーシック手術を実施していたことによるもの」とされています。

当時、レーシックは、眼鏡やコンタクトレンズといった日々のストレスから近視患者を解放させ、生活の質を向上させる、安全で革新的な治療方法として世間に広がりましたが、この事件をきっかけに、レーシックへの信頼は地に落ちることとなり、レーシック手術を安易に受けることについて、消費者庁による注意喚起がされるにまで至りました。

これを受けて、日本眼科学会は信頼を取り戻すべく、2010年8月に屈折矯正手術のガイドラインを発表し、全国のレーシック手術を提供する各施設の意識改革を促しました。

それから15年の年月を経て、2025年8月時点でガイドラインは第8版まで加筆・修正がされ、近年では、レーシック手術にともなう大規模な医療事件は見られなくなりました。

レーシック手術で失明する可能性はあるのか?

理論上、レーシックで失明することはありません。これは、レーシック手術では失明にかかわる網膜に触れないためです。

ただし、ケラトエクタジア(角膜拡張症)といった合併症の発症や、術中・術後の角膜感染症が重篤化した場合には、術前よりも視力が低下する可能性があります。

また、レーシック手術を受けたのちに緑内障に罹患し、早期発見が遅れたことで緑内障が重篤化、失明に至ることは考えられます。緑内障への罹患対策としては、術後の定期検診には必ず通い、その後も定期的に眼科へ足を運び、緑内障検査を受けることが挙げられます。

そのため、レーシックを検討している人は「レーシックは手術を受けたら終わりではない」ということを念頭に入れておきましょう。

レーシック手術を安心して受けられる病院の探し方

ここでは、レーシック手術を安心して受けられる病院の探し方について解説します。

安心LASIKネットワークのホームページに記載されている病院から探す

安心LASIKネットワークとは、南青山アイクリニック東京(東京都港区)の院長・戸田 郁子医師が代表を務める、屈折矯正手術を専門とする眼科専門医の集まりです。

安心LASIKネットワークに加入している病院は、以下のような独自に設けた基準を満たし、医師同士で紹介し合えるネットワークを目指しています。

- お互いが信頼し、紹介しあえる医師または施設である

- 執刀医が「眼科専門医」であると同時に、角膜の生理や疾患、眼光学に精通している

- 執刀医が日本眼科学会の指定する屈折矯正手術講習会、および使用機器の製造業者が実施する講習会の両者を受講し、修了証を得ている

- 執刀医および担当医がレーシック手術だけでなく、眼科診療一般の知識を持ち対応ができる(感染症などの手術における基本的な対策が当然なされている)

- 術前検査と適応の見極め、手術に至るまでのプロセスを時間をかけて丁寧に正確に行っている

- 術後のフォローアップ(定期検診や合併症の治療)を何度でもきちんと行う(患者さんの目の状態につき、最後まで、生涯におけるフォローを行う)

- 原則として、厚生労働省が認可したレーザーをはじめとする医療機器を使用している

- 日本眼科学会によるエキシマレーザー屈折矯正手術のガイドラインを順守している

- エビデンスに基づいた治療とフィードバックを常にしている

- 適切な価格設定であり、極端な割引や、紹介制度で患者や手術を誘導していない

こういった団体に加入している病院は、安全性に関する一定の基準を満たしていることが証明されているため、レーシックを検討している人は、安心LASIKネットワークのホームページに掲載されている病院の中から、気になる施設を見つけて、足を運んでみるとよいでしょう。

参考文献

- 屈折矯正手術のガイドライン(第 8 版)|日本眼科学会屈折矯正委員会

- 銀座眼科レーシック集団感染事件|医療問題弁護団

- 安心LASIKネットワーク

- 一般のみなさまへお知らせ:レーシック術後の角膜感染症多発事件について|日本眼科学会

- レーシック情報|日本白内障屈折矯正手術学会

- LASIK|日本眼科学会

- フェムトセカンドレーザー|東京歯科大学水道橋病院眼科

- 視力回復手術(屈折矯正手術)とは?|ふくおか眼科クリニック 中野

- レーシックの治療一覧|新宿近視クリニック

- レーシックとは|新宿近視クリニック

- 角膜拡張症|アイクリニック東京

- 近視について|日本弱視斜視学会

- バリアプリコーション|ディアケア

- ドレーピング|看護roo!

- レーシック手術を安易に受けることは避け、リスクの説明を十分受けましょう!|消費者庁 国民生活センター

- 斜視と斜位(隠れ斜視)|メガネの一心堂

- 斜視・弱視・プリズム眼鏡について| 千駄木みしま眼科

- レーシックと緑内障の関係|眼圧検査に現れる影響とは|先進会眼科

この記事の監修医師

医療法人社団 慶月会 経堂こうづき眼科・経堂白内障手術クリニック 院長 / 王子さくら眼科 理事長

上月 直之 医師

▼プロフィール

神戸大学工学部 情報知能工学科を卒業後、岡山大学医学部 医学科へ入学。卒業後は横浜市立市民病院での初期研修を経て、慶應大学病院 眼科学教室へ入局。その後、済生会中央病院 眼科、鶴見大学歯学部附属病院 眼科学教室 助教を務めたのち、2018年10月に経堂こうづき眼科を開院。2021年2月には王子さくら眼科を開院し、現在に至る。

YouTubeチャンネル:眼科医 上月直之

出典:https://www.kozuki-eyeclinic.com