ICL(眼内コンタクトレンズ)とは

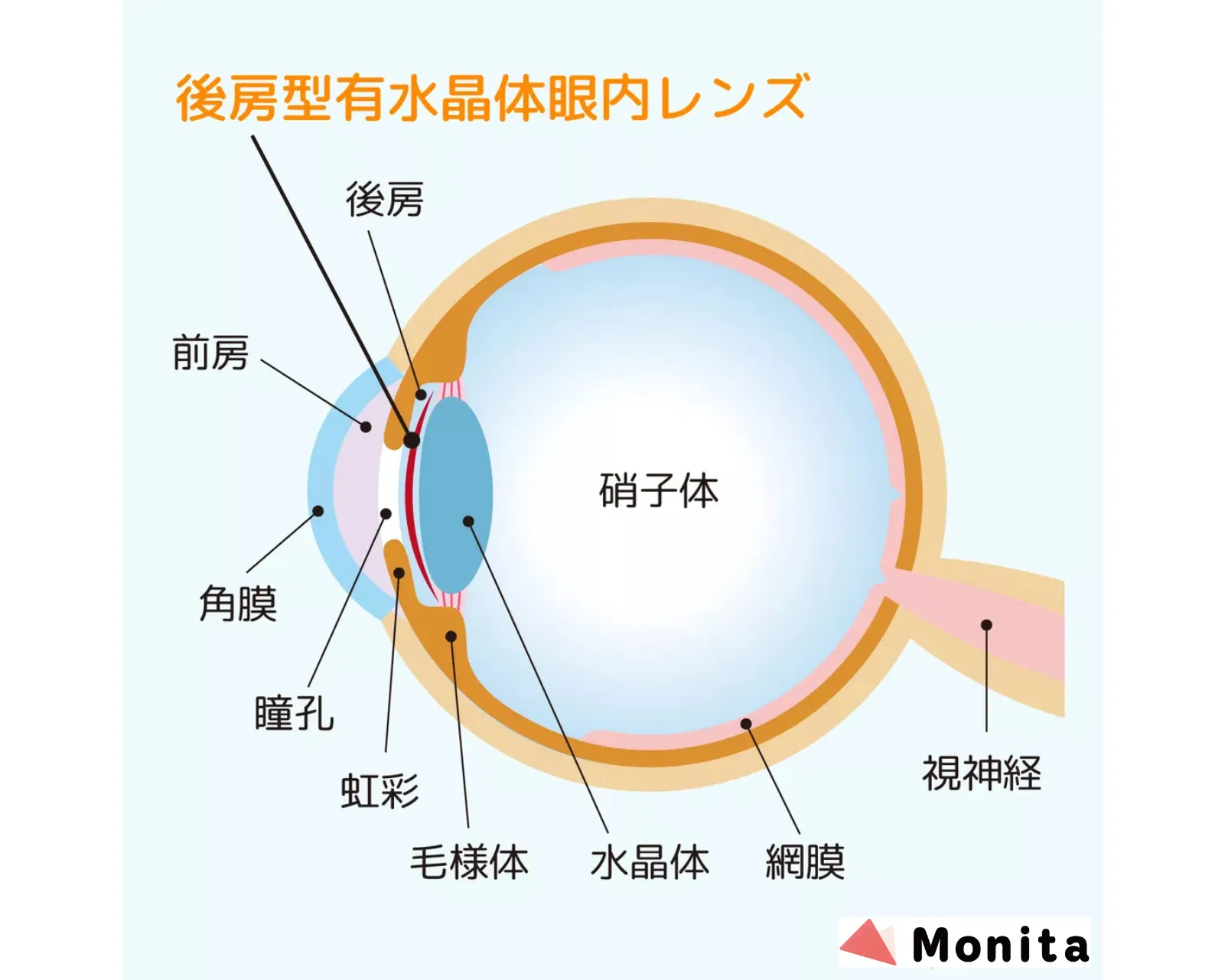

ICL(※1)とは、STAAR Surgical Company(スターサージカル社・アメリカ カリフォルニア州)が製造・販売している後房型有水晶体眼内レンズの名称です。

後房型有水晶体眼内レンズとは、眼内レンズ(Intra Ocular Lens 略:IOL)の1種であり、眼内レンズは有水晶体眼内レンズと無水晶体眼内レンズの2種類に大別されます。

元々、眼内レンズは無水晶体眼内レンズという、白内障手術などによって水晶体を失った目に対して水晶体の代わりに移植するレンズしかありませんでした。

のちにその技術を利用して誕生したのが、近視矯正を目的として水晶体のある近視患者に移植する、有水晶体眼内レンズ(Phakic Intra Ocular Lens 略:フェイキックIOL)」です。

有水晶体眼内レンズにも、レンズを移植する場所によって2種類があり、角膜と虹彩の間にレンズを移植するものを前房型有水晶体眼内レンズといい、虹彩と水晶体の間にレンズを移植するものを後房型有水晶体眼内レンズといいます。

誤解されやすいのですが、ICLとは眼内レンズの総称を指す言葉ではなく、後房型有水晶体眼内レンズのうち、STAAR Surgical社が開発および製造販売する製品(※2)を指す言葉です。

また、現在主流となっているICLは、レンズ移植後に房水(眼内の水)の流れを妨げないようにレンズの中心に極小の穴が開けられているためホールICLなどと呼ばれることもあります。

現在は世界75カ国以上で販売され、累計300万本以上のレンズが使用されています。

※1 Implantable Collamer Lens(または Implantable Contact Lens)の頭字語

※2 日本国内での製造・販売は、STAAR Surgical Companyの子会社であるスターサージカル株式会社(東京都港区)が行っています。

ICL手術ってどんな手術?

ICL手術は、最初に約3mmの切開創をつくり、そこからCollamer®︎(コラマー)という、コラーゲンを含む非常に生体適合性の高く柔らかい素材でできたレンズを挿入し、虹彩と水晶体の間にはめる手術です。

ICL手術にかかる時間は、両目合わせて約20分程度で日帰り手術となります。また、点眼麻酔(目薬タイプの麻酔)を使用して行われるため、個人差はありますが、術中に痛みはほとんどありません。

手術直後から、術前と比べてある程度の視力回復が見られ、院内のリカバリールームで数時間休んだのち、帰りは裸眼で帰宅することができます。

ICL手術を受けるリスクと対策方法

ICLは安全性の高い手術として確立されていますが、一般の外科手術と同様にリスクが全くないわけではありません。

ここでは、ICL手術のリスクと対策方法について解説します。

※ 上記のほかにも、術後の房水循環不順による眼圧上昇や代謝異常が起こす、白内障・緑内障といったリスクがありますが、ホールICLの登場により、発症リスクは低減しました。

細菌性の眼内炎

ICL手術のリスクとして、最も気をつけるべきことが眼内炎とよばれる術後の眼内の強い炎症です。

眼内炎は炎症の原因によって、細菌性眼内炎と無菌性眼内炎に大別されますが、一般的に眼内炎といえば、細菌性眼内炎を指すことが多いです。

細菌性眼内炎は、術中に創部から眼内へ細菌が侵入することで発症する炎症で、術直後は眼内の細菌の数がまだ少ないため症状を感じづらく、術後3〜4日ほどで徐々に細菌が増殖し、視力低下、眼の痛み、充血、眼脂などの症状が出るのが典型とされます。

細菌性眼内炎が進行すると、炎症が硝子体の方まで拡がり、適切な処置を行わなければ、網膜が障害され、重篤な視力障害を残してしまうこともあります。

日本白内障屈折矯正手術学会によると、ICL手術後の細菌性眼内炎の発症は、6000眼に1例ほどの割合(※)とされています。

一方で、無菌性眼内炎は、術中に使用した薬剤や器具に付着していた不純物が眼内へ入り、拒絶反応を起こすような病態のため、比較的、術後すぐに強い炎症が起こりやすいとされています。

無菌性眼内炎は、拒絶反応による炎症のため、ステロイド点眼薬や前房洗浄によって炎症を抑えることができます。

対策|施設が実施している感染症対策を確認しよう

ICL手術を実施する施設は、屈折矯正手術のガイドライン(日本眼科学会)にて、明確な感染症対策の実施が義務付けられています。

① 両眼同時手術も可能だが,感染リスクが高い症例等においては片眼ずつの施術が望ましい.② エキシマレーザー手術と同様,手術に際しては,術者に求められる高度バリアプレコーションズの遵守,器具の滅菌および術野の消毒とドレーピングを厳格に行うことが不可欠である.

https://nichigan.or.jp

※ バリアプレコーションズ...感染防止のための遮断防御策のこと。具体的には手洗いの励行、マスク、ガウンなどの着用等。バリアプリコーション|ディアケア

※ ドレーピング...手術や腹水・胸水穿刺、中心静脈穿刺などの清潔処置の際、清潔な術野を確保するために滅菌済みのドレープで不潔域を覆うことである。ドレーピングによって清潔域と不潔域を明確化することができる。ドレーピング|看護roo!

そのため、患者本人ができる対策方法としては、こういったガイドラインの内容に目を通してみたり、施術を検討している施設が実施している感染症対策を、公式ホームページなどから確認してみることなどがあります。

角膜内皮細胞の減少

ICL(後房型有水晶体眼内レンズ)の手術は、角膜(黒目の部分)を切開して、そこからレンズを入れて虹彩と水晶体の間に設置する手術です。

このとき、角膜の内側に角膜内皮という、角膜の透明度を維持する役割の組織が障害されるリスクがあります。

角膜内皮細胞は、一度障害されると再生せず、その部分は周りの内皮細胞が面積を拡大して補うことになります。

角膜内皮細胞の密度が一定の水準以上に小さくなると、水疱性角膜症という角膜にむくみが発生し、視界のかすみや非常に強い眼の痛みを感じる状態に陥ります。

また、すでに角膜内皮障害をもつ人については、ICL手術の実施は禁忌とされています。

そのため、ICL手術を提供する施設は、手術前に患者に対して、角膜内皮細胞検査(角膜内皮細胞の数や状態を確認する検査)を行い、角膜内皮障害およびその疑いがないかを慎重に検討することが、屈折矯正手術のガイドラインによって指示されています。

対策|術前検査の内容を理解し、決して怠らない

日本眼科学会が作成する、屈折矯正手術のガイドラインで推奨されている、ICLの術前検査(適応検査とも呼ぶ)は以下の通りです。

- 視力検査:裸眼および矯正

- 屈折値検査:自覚,他覚,および散瞳下

- 角膜曲率半径計測

- 細隙灯顕微鏡検査

- 角膜形状検査

- 角膜厚測定

- 涙液検査

- 眼底検査

- 眼圧測定

- 瞳孔径測定

- 角膜径測定(特に水平方向の径に留意)

- 角膜内皮細胞検査

- 前眼部画像解析(前房深度を含む解析)

術前検査にかかる時間は、施設によりますが、およそ2時間程度です。

検討中の施設が、術前検査にどの項目を含めているのかを自分で確認するのはもちろん、費用の安さや所要時間の短さなどにつられて、患者本人が術前検査の項目数を減らすようなことは決してしないようにしましょう。

レンズの交換・位置ずれによる再手術

ICL手術で挿入するレンズの大きさは、瞳孔径測定・角膜径測定・前房深度解析といった事前検査を経て、患者の目にあったレンズが決められます。

挿入されたレンズは、術後に強い衝撃が加わることで、レンズの位置がずれたりレンズの回転・脱臼を起こすことがあります。

レンズの位置ずれは、特に乱視用レンズの場合において、見え方に大きく影響を与えてしまうため、レンズの交換や位置修正を行うことになります。

また、ICLの矯正可能範囲は6Dから15Dの間と強度近視に該当するため、手術前後で裸眼の視力が大きく変わることになります。

そのため、患者によっては見え方に順応するまでしばらく時間がかかる場合があります。

具体的には、パソコン・携帯電話・読書などの近くを見る作業を長く続けると、ピントを合わせる筋肉を酷使して眼精疲労を発症しやすくなったり、頭痛やめまい、吐き気といった症状を引き起こす可能性があります。

ほかにも、稀ですが「度数が合わない」「想定した視力と乖離が出る」といったケースが生じることがあります。

こういった場合も、再手術によるレンズの交換をすることになります。

対策|保証内容・期間を確認し、術後は激しい運動を避ける

レンズの交換・位置ずれによる再手術の対策は、激しい運動を避けることです。

ICLは、武道や格闘技といった激しい運動を日常的に行う人には不向きです。

こういったICLのデメリットについて、十分な検討がされないまま手術をすると、場合によっては、高額な費用を支払ったにもかかわらず、レンズを取り外すことになりかねません。

また、ICL手術を提供する施設の多くは、術後しばらくのレンズ交換・位置ずれによる再手術費用を、アフターサポートとして手術費用に含めています。

このアフターサポートの内容や期間、費用は施設によって大きく異なるため、自分で比較検討するとよいでしょう。

ICL手術を受けることのデメリット

ここまで、眼内炎や角膜内皮障害といった、レンズの交換・位置ずれによる再手術といった、ICL手術後に稀に起こるリスクと、その対策方法について解説してきました。

つづいて、ICL手術のデメリット、および術後に起こりうる後遺症について解説します。

一時的に夜間の光が眩しく感じる

ICL手術後に、夜間などの暗いところで、光を非常にまぶしく感じることをグレアといい、光の周囲に輪があるようにみえることハローと呼びます。

このうち、ICL術後、特に感じるのはハローです。この症状は、瞳の大きさがICLのレンズ部分より大きくなったときに感じる事があります。

多くの場合、術後の時間経過とともに、徐々に感じなくなっていきます。

格闘技などの激しい運動はできない

前述の通り、ICLは武道や格闘技、ラグビー、アメフトといった激しい衝撃を受ける可能性がある人には向いていません。

これは、顔や目に激しい衝撃を受けることで、レンズの位置がズレてしてしまう可能性があるためです。

ICLのレンズは、Collamer®︎(コラマー)という、コラーゲンを含む非常に柔らかい素材でできていますが、柔らかいと言ってもレンズが目の中に入っているため、外部から強い衝撃を受けることはとても危険です。

また、大会に出るような選手は、試合中にレンズの位置がズレても競技を続けてしまうことも考えられますが、レンズの位置がズレた状態で競技を続けることは、非常に危険です。

格闘技をする人にとって、目の中にレンズを挿入している状態は大きなリスクが伴います。

それでも、視力矯正を検討している場合は、LASEK(ラゼック)やSMERT(スマート)といった、強い衝撃に強い近視矯正手術もあるため、そちらを検討してみましょう。

ICL手術をしたら白内障・緑内障になりやすい?

スターサージカル社によって開発されたICL(眼内コンタクトレンズ)は、当初、眼内にレンズを入れることで、房水の循環を阻害し、白内障および緑内障が進行するというリスクがありました。

房水(ぼうすい)は、角膜と水晶体の間を満たす透明な液体です。房水は角膜などに栄養を与えたり、老廃物を眼外へと流す役割をしています。また、房水は眼圧の調整も行っており、房水の流れが悪くなると眼圧が上がり緑内障を発症します。

https://kumada-ganka.com

この合併症リスクの軽減のために、山王病院アイセンター(東京都港区)の清水 公也医師によって考案・開発されたのが、レンズの中央に極小の穴が空いているホールICL(正式名称:KSアクアポート®)です。

ホールICLの登場によって、ICL手術をした患者の白内障発症リスクは、1.1〜5.9%から0.49%まで抑えられるようになりました。

ICL手術を安心して受けられる病院の探し方

ここでは、ICL手術を安心して受けられる病院の探し方について解説します。

ICL研究会のホームページに記載されている病院から探す

ICL研究会とは、山王病院アイセンター(東京都港区)のセンター長・清水 公也医師が代表を務める、ICL認定医の集まりです。

ICL研究会に登録されている病院は、以下のような独自に設けられら登録基準を満たしているため、安全性に関する一定の基準を満たしている目安として利用ができます。

- 執刀医が眼科診療一般の知識を持ち対応ができる

- 執刀医が「ICL認定医」であると同時に、屈折矯正手術の疾患に精通している

- 術前に複数回の屈折検査を実施し、適応を見極め、手術に至るプロセスを丁寧に正確に行っている

- 術後のフォローアップに関しては屈折矯正ガイドラインに記載されている通り、原則として、個々のパラメータが安定するとされる術後6か月までの経過観察を行う

ICLを検討している人は、ICL研究会のホームページに掲載されている病院の中から、気になる施設を見つけて、足を運んでみるとよいでしょう。

参考文献

- ICL・眼内コンタクトレンズ公式|角膜を削らない視力矯正|スターサージカル株式会社

- 製品紹介|スターサージカル株式会社

- 屈折矯正手術のガイドライン(第 8 版)|日本眼科学会屈折矯正委員会

- ICLとは|ICL研究会

- ICL手術とは|ふくおか眼科クリニック 中野

- ICLの合併症|日本白内障屈折矯正手術学会

- ICLに失敗はありますか?後悔しないためのICL手術|よしだ眼科クリニック

- ICLのレンズの特徴や種類・リスクについて|よしだ眼科クリニック

- ICLの再手術が必要なケースは?-ICLのレンズ摘出・再手術について|よしだ眼科クリニック

- ICLの 術後炎症|たまプラーザやまぐち眼科

- ICLのデメリットを眼科専門医が解説|後悔しないための判断基準とは|八王子友愛眼科

- 【理事長ブログ】ICLで後遺症が残る可能性はある?具体的な症状や対策を解説|ももの木眼

- 角膜内皮障害|日本眼科学会

- バリアプリコーション|ディアケア

- ドレーピング|看護roo!

- ICL手術当日までにかかる日数とその流れをご紹介|先進会眼科

- ICL手術は緑内障予備軍でも受けられる?適応条件やリスクを解説|先進会眼科

- ICL手術後の運動やスポーツは避けるべき?筋トレや水泳などを例に解説|先進会眼科

- ICL手術後のスポーツについて|眼科専門医が解説|冨田実アイクリニック銀座

この記事の監修医師

医療法人社団 慶月会 経堂こうづき眼科・経堂白内障手術クリニック 院長 / 王子さくら眼科 理事長

上月 直之 医師

▼プロフィール

神戸大学工学部 情報知能工学科を卒業後、岡山大学医学部 医学科へ入学。卒業後は横浜市立市民病院での初期研修を経て、慶應大学病院 眼科学教室へ入局。その後、済生会中央病院 眼科、鶴見大学歯学部附属病院 眼科学教室 助教を務めたのち、2018年10月に経堂こうづき眼科を開院。2021年2月には王子さくら眼科を開院し、現在に至る。

YouTubeチャンネル:眼科医 上月直之

出典:https://www.kozuki-eyeclinic.com